しその葉のジェノベーゼ

ダイエットと糖尿病に関して

各野菜のジェノベーゼと炭水化物の関係を作成しています。

炭水化物を80gとダイエットをしている方には、最適な量で計算しています。

また、糖尿病の方の場合、一回の食事で出せるあなたのインスリンの量をまず把握して炭水化物の量を決めてください。

体重の重たい人ほど、自分の出せるインスリンの量が少なくなっています。

私の場合 インスリンの出せる量が 炭水化物20g程度だったので、表記している内容よりも もっと少ない量で調整していました。

一回の食事で出せるインスリンの量を調べる場合はフリースタイルリブレでの計測をおすすめします。

詳しい内容は、こちらの動画から確認してください。

https://www.youtube.com/watch?v=ndvj6tE60yU

美容と栄養について

野菜のジェノベーゼは本来捨ててしまいがちな、皮や筋、外葉などを余すことなくペースト状にしてナッツとオリーブオイルでコーテイングして味付けしています。

実際にそこに野菜の栄養がたくさん詰まっているのとすり潰すことで野菜の酵素がでています。そして、油でコーテイングすることで小腸で消化する仕組みになっていますので、豊富なビタミンミネラルを余すところなく吸収されるためサプリメントと同じ効果が期待できます。

元来野菜でとっていた昔の人たちと同じように今風におしゃれにアレンジしたものとなっています。

美肌や皮膚の再生、花粉症まで 効果が実感できると思います。

しその葉のジェノベーゼ

しその糖尿病改善効果について

糖尿病の治療の味方になると私は注目いています。

一定量の油を含んだシソジェノベーゼを小腸に送り込むと肝臓への当分の吸収をブロックします。

これは、すい臓からのインスリンが出にくい2型糖尿病の人には非常に興味深い現象です。

しその中のロズマリン酸という物質が小腸で機能します。

従来しそは、付け合わせとして使われるために胃酸で溶けてしまうので、ふつうに食べただけでは効果はありません。しかし、ジェノベーゼのソースとして食べれば油でつつまれているため胃では解けず、小腸でゆっくりと解けていきます。

私がフリースタイルリブレで測定したとき、低血糖サインが繰り返し出ました。

低血糖現象は薬の副作用ではありえますが、普段の食事ではありえないというのが通説です。

詳細はこちらから→https://youtu.be/HOnHHdEwoPs

この現象がわかったのは9月後半で、すでにしその時期はピークを過ぎていたため、室内で水耕栽培をしました。

水耕栽培は、収穫まで約3か月かかりましたが、栽培に成功しました。

春先よりまた大量に庭でできる予定なので、更なる実験と効果が検証できる見込みです。

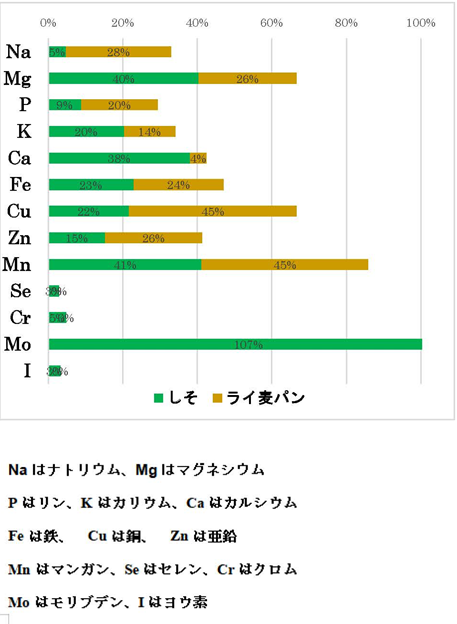

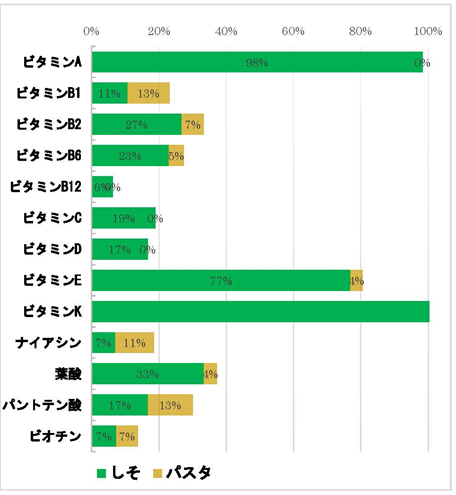

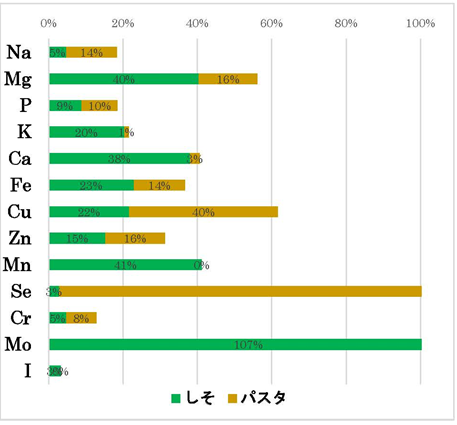

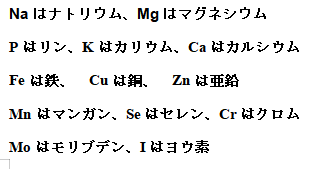

しその葉ジェノベーゼとそれぞれの主食(炭水化物)と組み合わせです。

ご飯の上に載せたり、トーストにペーストしたり、麺と絡めたりしたときのそれぞれのカロリーとその時に取得できる栄養の割合です。

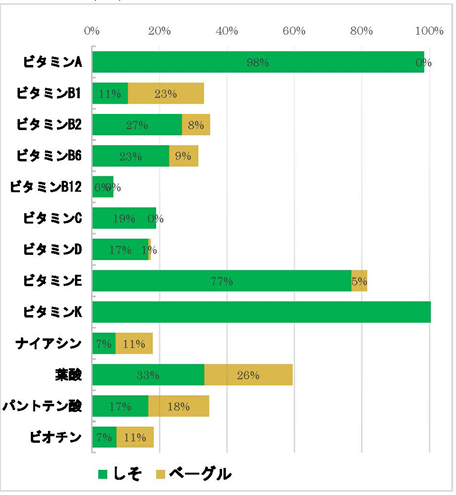

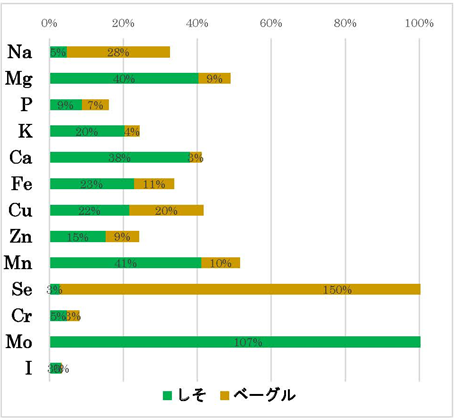

ビタミンおよびミネラルは、1食あたりで食べた方がよいとされる量を100%としてグラフで表示しています。

しそは最強の食材です。ビタミンKが豊富でマグネシウムカルシウムとも豊富な食材です。

まずはベースとなるしその葉ジェノベーゼ44gあたりの成分表です。

総カロリー数 158.2Kcal

炭水化物4g たんぱく質3g 脂質 14g

食物繊維2.23g 総質量44g

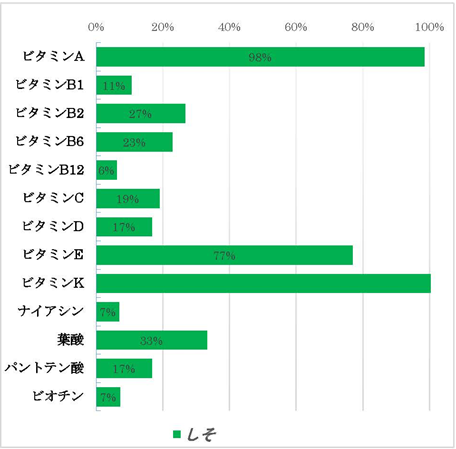

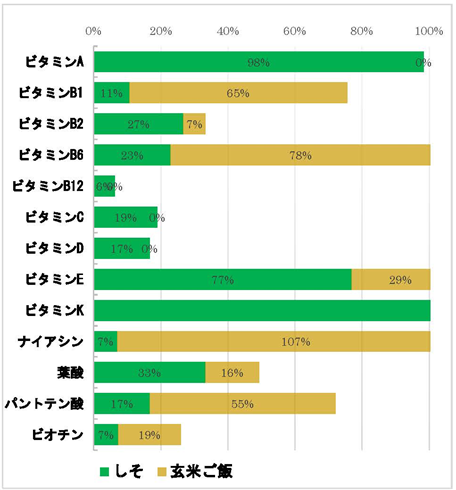

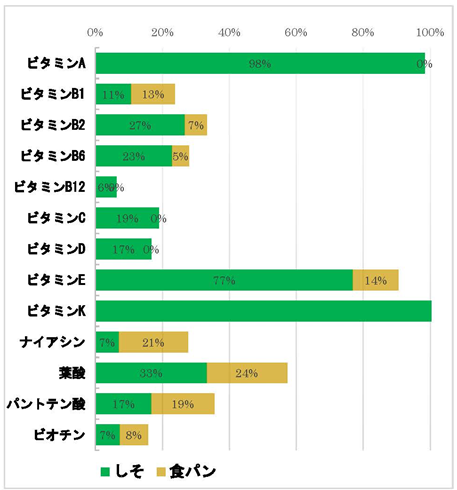

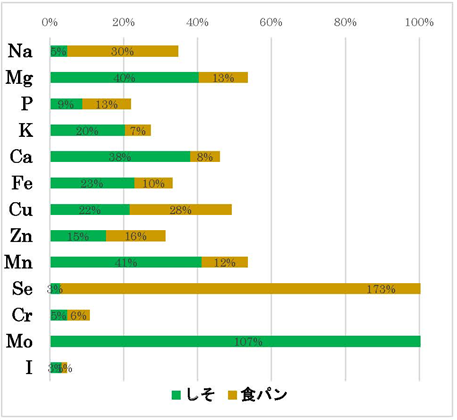

ビタミンの摂取量

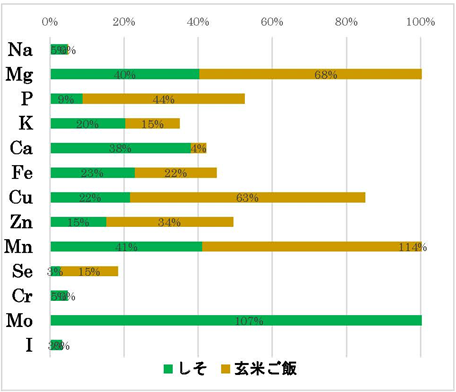

ミネラルの摂取量

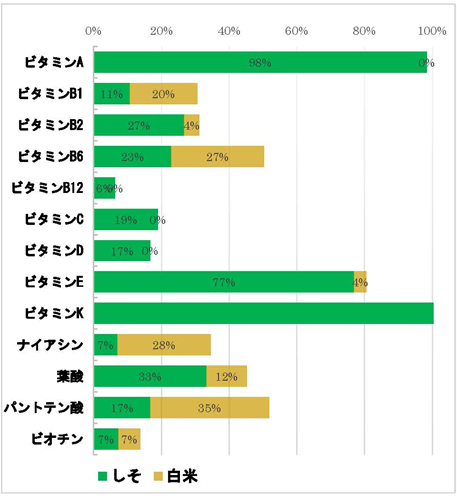

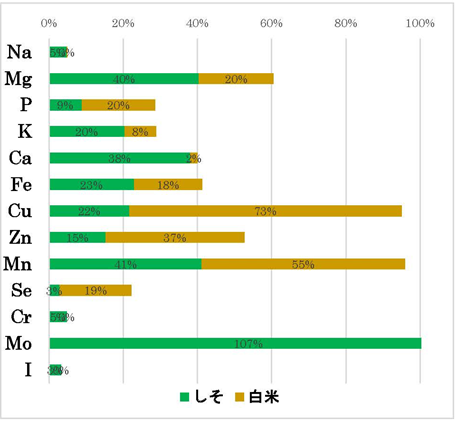

しその葉のジェノベーゼとご飯80gの場合

総カロリー数 443Kcal

炭水化物66g たんぱく質8.3g 脂質 14.7g

食物繊維2.23g 総質量124g

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

しその葉のジェノベーゼと玄米ご飯80gの場合

総カロリー数 290.2Kcal

炭水化物50g たんぱく質7g 脂質 15.2g

食物繊維2.23g 総質量124g

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

しその葉ジェノベーゼと食パン60g(6枚切り1枚)の場合

総カロリー数 316.6Kcal

炭水化物32g たんぱく質9g 脂質 16.6g

食物繊維2.23g 総質量104g

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

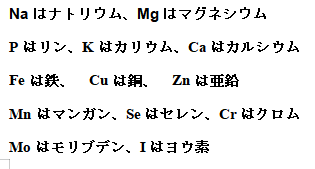

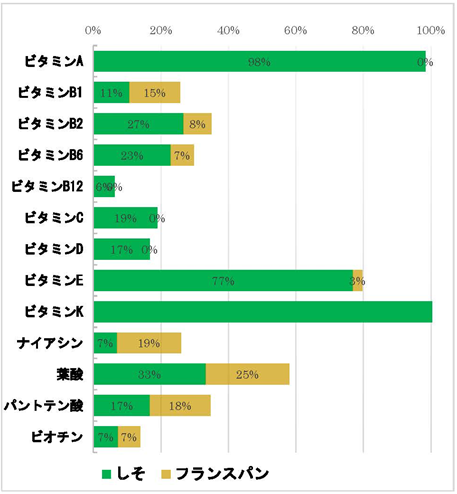

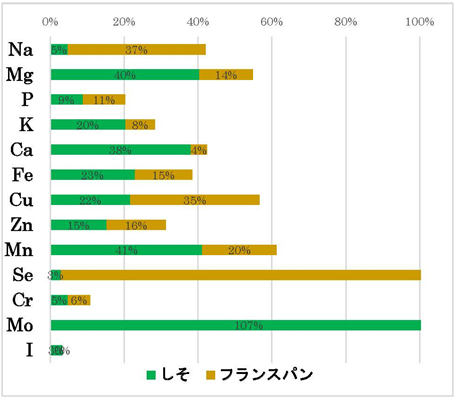

しその葉ジェノベーゼとフランスパン60gの場合

総カロリー数 325.6Kcal

炭水化物38g たんぱく質9.1g 脂質 14.7g

食物繊維2.23g 総質量104g

フランスパンの歴史

フランス発祥のハード系パンである「フランスパン」。実は、明確な定義は存在せず、一般的にパンの必要材料である小麦粉・水・イースト・食塩の4原料のみで焼き上げたものを指します。また、同じフランスパン生地から作られるものでも、形や長さの違いで種類が変わってくるのです。

1954年(昭和29年)にフランス国立製粉学校教授であるレイモン・カンベル氏が来日し、フランスパンを紹介したことが「日本におけるフランスパンのはじまり」であると言われています。やわらかい食感を好む日本人にとって硬い触感のフランスパンがすぐに受け入れられたわけではありませんが、徐々にフランスパンの美味しさが日本人にも伝わっていき今日まで愛され続けています。

*参照サイト

http://www.bakerypartner.com/files/topics/5942_ext_01_1.pdf

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

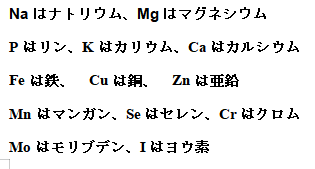

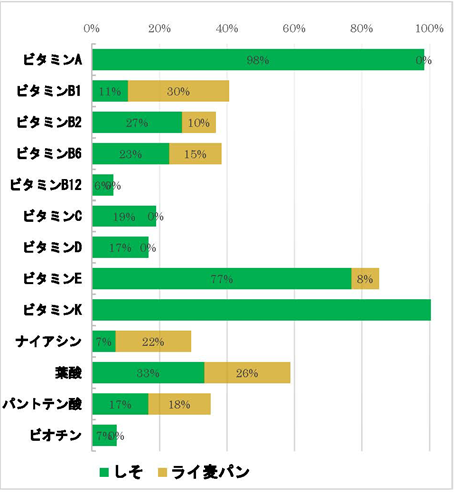

しその葉ジェノベーゼとライ麦パン60gの場合

総カロリー数 316.6Kcal

炭水化物36g たんぱく質8.5g 脂質 15.3g

食物繊維2.23g 総質量104g

小麦から作るパンでは発酵にイースト菌がよく使われるが、ライ麦パンでは主にイースト菌ではなくサワードウが使われる。そのため生地に酸味がある。小麦のパンより膨らみが悪いので、硬くて密度が高く、麦の濃厚な旨みを味わえ、噛みごたえや食べごたえがあり腹持ちがいい。小麦のパンよりビタミン、ミネラル、食物繊維が多く含まれている。

長らくヨーロッパでは、柔らかい白パンは上等で、ライ麦パン・黒パンは下等という価値観が存在したが、近年では健康志向から栄養価の高いライ麦パン・黒パンが見直されている。

*ウキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E9%BA%A6%E3%83%91%E3%83%B3

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

しその葉ジェノベーゼとバターロール60gの場合

総カロリー数 347.8Kcal

炭水化物33g たんぱく質9.5g 脂質 19.3g

食物繊維2.23g 総質量104g

ボストンのパーカーハウスホテルのディナーブレッドとして高く評価され、一般に広まった。

バター、牛乳と少量の砂糖を加えた生地を丸く型抜きして折り目をつけ、バターを塗って2つ折りにして焼く。鉄板に個々を離して並べて焼く場合と、型にぎっしり並べて焼く場合がある。

「パーカーハウスロール」という名称は商標登録されていないため、同名の商品やレシピが多数存在する。

*ウキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%B3

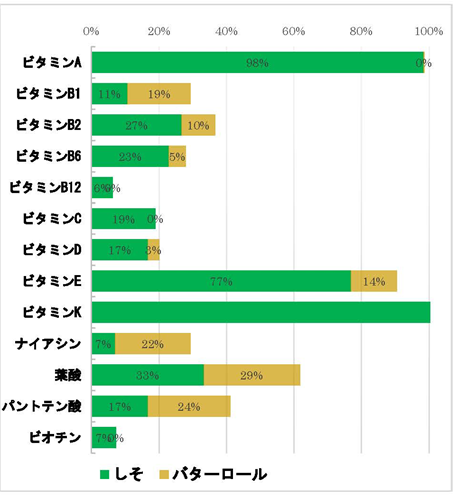

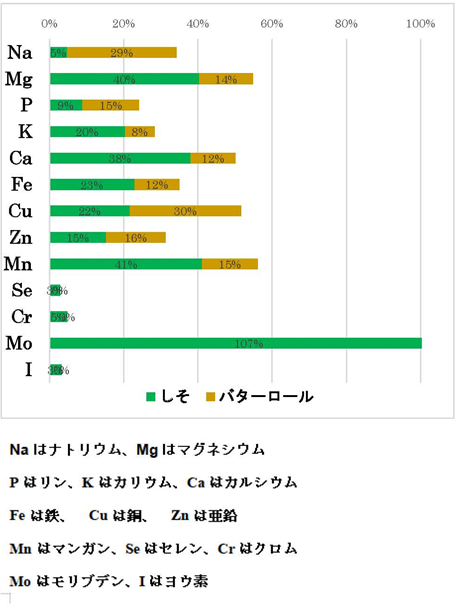

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

しその葉ジェノベーゼとクロワッサン60gの場合

総カロリー数 427Kcal

炭水化物30g たんぱく質8.2g 脂質 30g

食物繊維2.23g 総質量104g

クロワッサンの歴史

クロワッサン(Croissant)はフランス語で三日月という意味。しかし、クロワッサンの元になったパンはフランスではなくウィーンの「キッフェルン」というパンだといわれています。

クロワッサンの起源については諸説ありますが、「オーストリアがオスマン帝国(トルコ軍)を倒した際の記念説」がよく知られています。その説について見てみましょう。

17世紀、オーストリアのウィーンにいるパン職人が地下でパンを製造していた際、トルコ軍の侵入に気付いて見事撃退できたといわれています。そして、そのお祝いとして作られたパン(キッフェルン)がクロワッサン誕生のきっかけとされているのです。この説では、三日月のパンを作った理由について「トルコ軍の国旗に記されていた三日月を食べる=トルコに勝利」という意味合いがあるため、としています。

そしてその後、18世紀に入ってマリー・アントワネット専属のパン職人がフランスでもキッフェルンを作ったため、フランスに広まったといわれています。

*参照サイトhttp://www.japan-bread.jp/bread_story/croissant-of-origin-and-history-danish.html

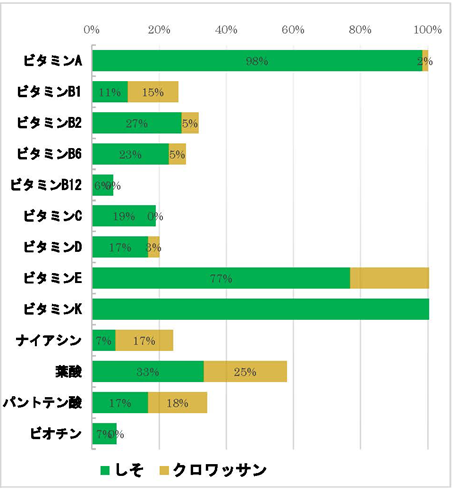

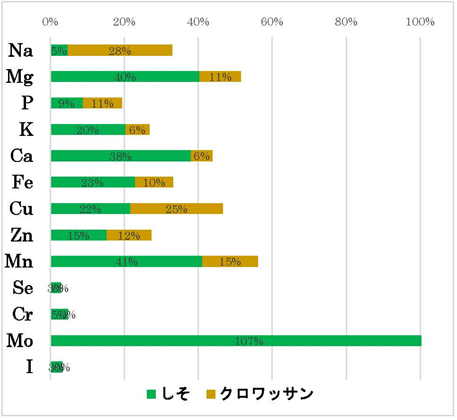

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

しその葉ジェノベーゼとベーグル60gの場合

総カロリー数 284.8Kcal

炭水化物29g たんぱく質7.3g 脂質 14.6g

食物繊維2.23g 総質量104g

ベーグルの歴史

ベーグルの起源ははっきりしておらず、17世紀に東ヨーロッパのユダヤ人コミュニティーで食べられていたとされる。おそらく最初のベーグルはポーランドのクラクフでユダヤ人コミュニティーから発祥したとの云われもある。この形や製法は、もとは中世の古い時代に南ドイツからユダヤ人がポーランドに製法を持ち込んだプレッツェルから着想を得たものと推測する研究者がいる。ただしプレッツェルそのものも起源は古代ローマの南イタリアだとも、それ以前の大昔に東西ヨーロッパに広がっていた古代ケルト文化だとも、さらにそれをさかのぼると東ヨーロッパに興ったのち中国西部(東トルキスタン)に定住したウイグル族の祖先のインド・ヨーロッパ語族の民族トハラ人だとも言われ、厳密にこういったシンプルなパンの起源を遡ればきりがない。

ベーグルは1880年代にユダヤ系ポーランド人移民によってニューヨークから広まった。1920年代までは、大規模な東欧系ユダヤ人社会のある都市を除いて、ベーグルはアメリカ合衆国内では珍しいものであったが、20世紀最後の20年くらいの間に、ベーグルは広く北アメリカで一般的なものになった。

ヨーロッパでは、ベーグルにはバターだけを塗って食べるのが普通であった。クリームチーズやロックス(スモークサーモンのイディッシュ語での呼称)、トマト、タマネギなどをスライスしたベーグルにはさんで食べる食べ方(「ベーグル・アンド・ロックス」)はアメリカ合衆国に移民した後に経済的に余裕ができたユダヤ人の間で生まれた食べ方である。

20世紀の終わり頃には、ベーグルを異なった生地で作ったり、生地に伝統的でない食物や調味料を加えるといった、様々なバリエーションが現れた。様々なベーグルサンドイッチも同じ時期に普及した。横半分に切ったベーグルの断面にピザソースとチーズをのせて焼いたベーグルピザがある。また、ベーグルをスライスしてかりっと焼いたベーグルチップスも市販されている。マクドナルド、ダンキンドーナツやティムホートンズなど、ファーストフードチェーンのメニューにも加えられている。

日本では、1990年代の終わりから2000年代のはじめにかけ、当時アメリカやヨーロッパが先んじていた健康食への関心の高まりを背景に、フォックスベーグルが日本国内で製造したベーグルを販売していた。その後、ニューヨークからベーグルKがニューヨークで製造したベーグルを輸入し、ベーグルの日本国内の普及に努めた。現在、ベーグルはベーグル専門店(BAGEL&BAGELなど)、ベーカリーショップ、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、通信販売等、様々な販路で販売されている。また、日本タイプのソフトな食感のものも製造されており、生地に乳製品を用いるなど、伝統的な製法とは異なる製法で作られた模倣製品もベーグルとして流通している。

*ウキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

しその葉ジェノベーゼとパスタ80gの場合

総カロリー数 277.4Kcal

炭水化物27g たんぱく質7.6g 脂質 14.7g

食物繊維2.23g 総質量124g

日本とパスタの歴史

日本では、幕末に外国人居留地で食べられ始め、1883年頃にフランス人のマルク・マリー・ド・ロ神父が長崎市で製造したのが始まりである。

1955年、日本マカロニ(マ・マカローニ)の設立、オーマイブランド(日本製粉)の発売により、日本での本格生産が始まった。これを後押しし、日本のパスタ普及に貢献したのがスパゲッティ・ナポリタンの流行である。

1970年代にはファミリーレストランのメニューとしても登場し、1980年代にはイタリア人やイタリアで修業をしてきた日本人により本格的なイタリアンレストランが開業され、1990年代には「イタめし」の流行が起きた。

本来のイタリア料理としてだけでなく、イタリアンスパゲッティ、梅しそやたらこスパゲッティ、納豆や刻み海苔など、日本独自の味付けによるスパゲッティ料理も数多く存在し、スパゲッティ屋やパスタハウスと呼ばれるレストランもある。肉料理や弁当などにスパゲッティやマカロニサラダが付け合わせとして添えられることも珍しくない。

*ウキペディアより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

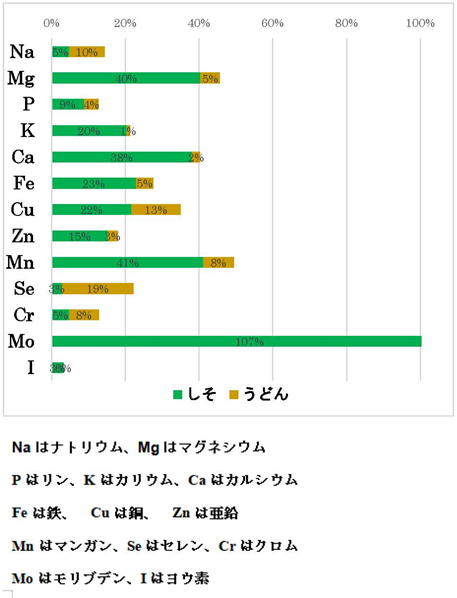

しその葉ジェノベーゼとうどん80gの場合

総カロリー数 242.2Kcal

炭水化物21g たんぱく質5.5g 脂質 14.3g

食物繊維2.23g 総質量124g

日本とうどんの歴史

うどんのルーツは奈良時代に中国から伝来した唐菓子〔からくだもの〕の一種の「こんとん」であると言われています。

「こんとん」とは小麦粉を加工して作られたあん入りの団子のようなものです。

やがてこの「こんとん」を温かい汁に入れて食べるようになり「温飩〔おんとん〕」と呼ばれるようになります。それが転じて「うんとん」→「うどん」になったと言われています。現在でも讃岐地方のお雑煮は甘い汁にあん入りの団子のような物を入れて食べる風習が残っています。

この説とは別に、讃岐地方には弘法大使(空海)にまつわる言 い伝えがあります。讃岐地方は空海の故郷で、遣唐使と共に中国へ渡った空海が、うどんの技術を日本に持ち帰り、貧しかった故郷の人々を救ったと言われています。

どちらの説が正しいのかはっきりとした答えはわかりませんが、どちらも讃岐地方にまつわる説なので、日本でのうどん発祥は讃岐地方であったと思われます。

室町時代に現在のうどんの形になり、江戸時代にかけてうどん食文化は庶民の生活の中に入っていきました。

現在のようにカツオだしと醤油で味付けした汁で食べるようになったのは、全国に醤油が出回りはじめた元禄(1688~1704)以後のことで、それ以前は味噌で味付けした味噌煮込みうどんが中心だったと考えられています。

色々な具をのせた天ぷら・玉子とじ・鴨南蛮うどんなどは江戸時代中期から後期にかけて開発されました。

江戸時代の頃から変わる事なく現在も、うどんは庶民の食べ物として日本中で食され続けています。

*日本文化いろは事典さんより

http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/03_udon.html

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

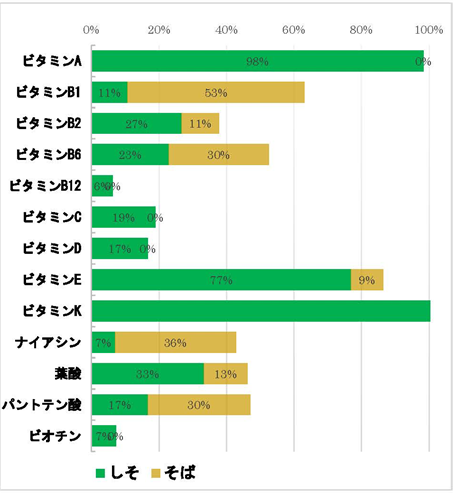

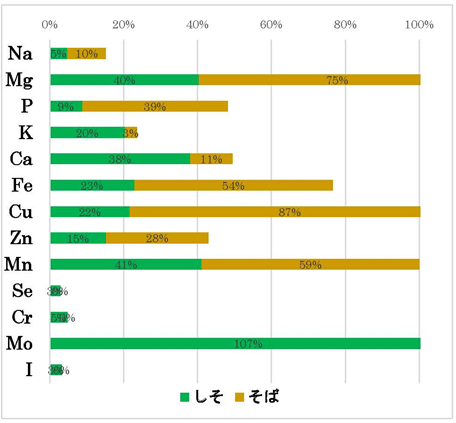

しその葉ジェノベーゼとそば80gの場合

総カロリー数 249.4Kcal

炭水化物50g たんぱく質13.4g 脂質 15.4g

食物繊維2.23g 総質量124g

日本とそばの歴史

日本へそばが入ってきたのは縄文時代の事で、弥生時代にはすでに日本全国でそばの原料となるそば植物(タデ科)の栽培が行われていました。そば切りとして食べられるようになるまでは、脱穀したそばの実を雑炊にしたり、あわやひえなどの雑穀類と混ぜて食べていました。

江戸時代に入ると、うどんの技術に基づいてそば切りとしての食べ方が考えられました。そば切りは長野県木曾地方で発祥し、江戸へ伝わりました。

その当時の江戸では、白米が流通するようになり人々の食生活が豊かになっていました。食生活が豊かになるにつれて栄養面が偏り、江戸っ子達の中で「脚気〔かっけ〕」 が大流行していました。

しかし、「そばを食べている人は脚気にならない」と言われ、そばはうどんを凌ぐ勢いであっという間に町民達の人気を集めるようになりました。今でもその当時の名残で、関東ではうどん屋よりもそば屋の方が多く存在しています。

*日本文化いろは事典さんより

http://iroha-japan.net/iroha/B02_food/03_udon.html

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

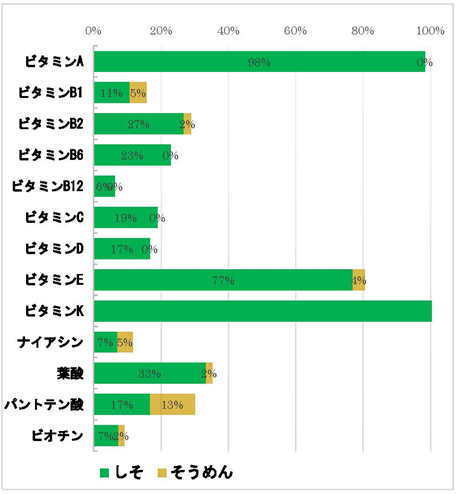

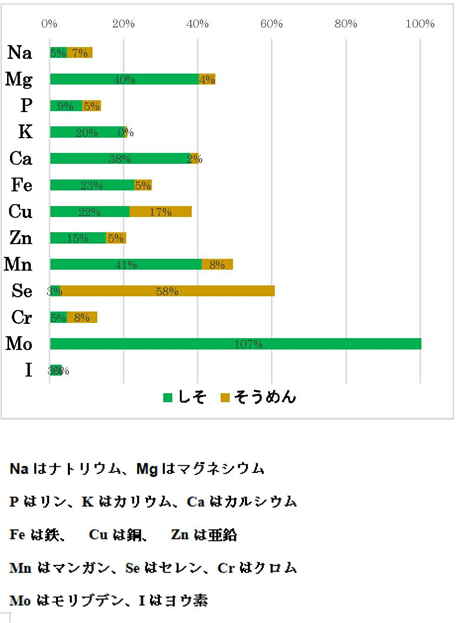

しその葉ジェノベーゼとそうめん80gの場合

総カロリー数 259.8Kcal

炭水化物25g たんぱく質6.2g 脂質 14.3g

食物繊維2.23g 総質量124g

そうめんの歴史

麺が誕生したのは、およそ1700年ほど前の中国・魏の時代といわれています。

奈良時代にそうめんの元祖「索餅」が誕生しました。

「索餅」とは、もち米の粉をこねて、細くのばして縄のようにねじりあわせたお菓子の一種です。

このころ、そうめんの形や食べ方は、時により場所により変わりましたが、いつの時代も変わらなかったのは、おもてなし料理としての性質です。 客をもてなしたり、主人に献上したり、年中行事のごちそうになったり、そうめんは特別な日の食卓に並ぶ料理でした。

鎌倉時代からそうめん作りが始まりました。

そして、室町時代になると「索麺」や「素麺」の文字が使われるようになりました。 このころからそうめんは、寺院の間食(点心)として広がりました。この時代に現在のそうめんの形、作り方、料理方法がほとんど形成されたと考えられています。 文献にもよく登場するようになりますが、主な舞台は寺院や宮中の宴会などで、まだ庶民が気軽に食べられるものではなかったようです。

1750年頃の江戸時代からそうめん作りが盛んになってきました。江戸時代の文化年間に揖保郡神岡村の森村忠右衛門が阪神地域から素麺製造の新しい技術を持ち帰ってきました。

そして、江戸時代には「そうめんといえば播州、播州といえばそうめん」と言われるようになりました。 また、それ以前の戦国時代に、豊臣秀吉が姫路城に入ったときに播州名産の煮麺の饗応を受けたと伝えられています。このころからそうめんが庶民の口に入るようにもなりました。

*株式会社やぎ 様 HPよりhttp://www.kk-yagi.co.jp/

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

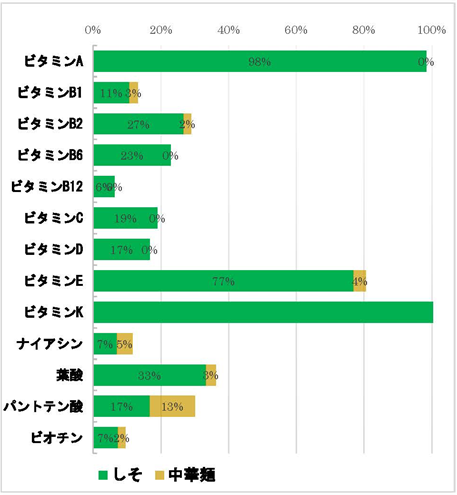

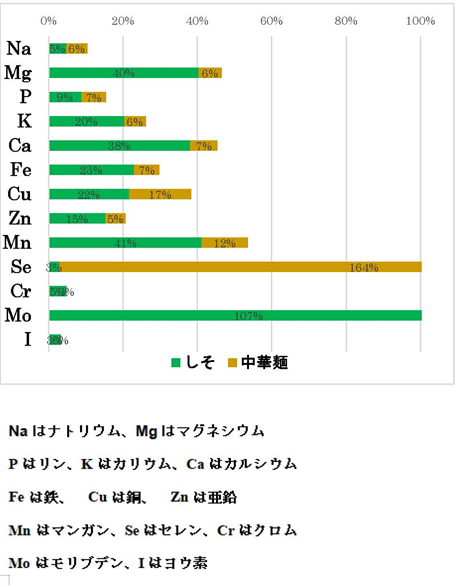

しその葉ジェノベーゼと中華麺80gの場合

総カロリー数 277.4Kcal

炭水化物27g たんぱく質7.3g 脂質 14.4g

食物繊維2.23g 総質量124g

中華めんの歴史

中国4千年の歴史を支えてきた中華めんは、幕末の横浜開港とともに日本に伝わったたとみられ、以降は市井の中華料理店やラーメン専門店の手により様々な創意工夫が加えられ、今日大衆食の代表となりました。

*全麺連さんホームページより https://zenmenren.or.jp/

ビタミンの摂取量

ミネラルの摂取量

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません